|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����E�˂�E�̂���

���R�Ɂu���v�̂��Ԃ��� |

| �@ |

�ɑ� ��

�R�ƌk�J��

2008�N12��25�����s

B6���@256�y�[�W

(�Ԃ����ݕt�^�A��)

�艿1,575�~�i�{��1,500�~�j |

|

|

|

|

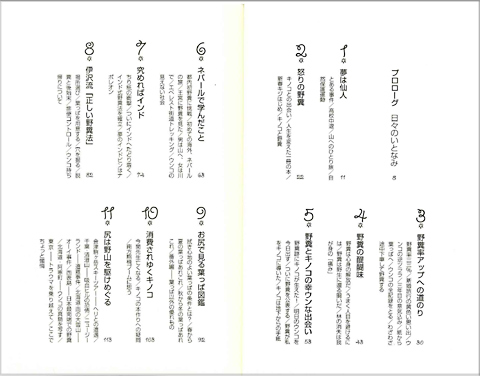

| �ځ@�� |

|

|

|

�@��ʓI�Ɍ����u�H�ׂ�E�Q��E�g�C���ɍs���v�B

����͒N�����ꐶ�s���@�������ʂ̍s�ׁB����ǂ��̒��Łg�E���R�h�ɂӂ��̂̓^�u�[�̂悤�ȕ���������A�u�I�V�b�R���������B�v�Ƃ͌����Ă��u�E���R���������B�v�Ƃ͐l�O�ł͌����ɂ����B�Ȃ��Ȃ̂ł��傤�B

�@����Ȓ��A�ɑ�͐��ʂ���E���R�Ƃ������Ă��܂��B

���̖{��ǂ�ŁA�E���R�����R�E�ł͑�ϖ��ɗ����Ă���ƒm���Ă��܂�����A�g�C���ł��邱�Ƃɍ߂̈ӎ��������Ă��܂��悤�ɂȂ荢��܂����B����łǂ������̂��ɂ��ẮA�����ł͓����ɂ��Ă����܂��B

�@���̖{�̉e�����A�X������Ă��Ă������̕����C�ɂȂ肾���A���܂Ŏʐ^�ɎB���Ă��������̕����̂��ċA��悤�ɂȂ�A��N�̓N�}�̕�����G�߂ɂ��H�ׂĂ�����̂̈Ⴂ���n�b�L�����ĂƂ�A���n�����y�����d���ɂȂ�܂����B�܂��N�}�̕��̓C�C�����̂�����������Ȃ�����ǁB�L���T���̕��ł��n�G�͖ܘ_�A�`���E��b���ނ��W�܂��Ă���̂��悭�ڂɂ��܂��B���ƂɃX�~�i�K�V�͒��ڎʂ̋����ł����\���Ȃ��ɐ�ۂ�ł��Ă��čK�������B�i�]�k�ł������}�A�J�K�G���̃E���R�͏L���ł��j

�@�{���̓��e�ɂ��Ăׂ͍����Љ�ł��Ȃ�����ǁA�^�C�g���ɍ��킸�A���̕����ߒ��̒��������̂܂Ƃ߂�A�s�S�̌����_�̐A�����݂��܂ޖ�O��

�g����h ���̓w�͂ɂ͌h�����܂��B

�@�^�C�g�����S�O���Ă��܂��ꍇ�́A�u9�́F���K�Ō���t���ϐ}�Ӂv����J���Ă��������B�������̕����̓R�s�[�����ăt�@�C�����Ă���܂��B���R�ώ@�ł͎��o���g�����Ƃ������A�Ⴆ�V�\�Ȃ��сA�S���ȂǐG�����m�F���邱�Ƃ͂����Ă��A�ϋɓI�ɐG�邱�Ƃ͏��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�܂��Ă�~�A�͗t�̊��G�̈Ⴂ���v����m���Ă���l�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ώ@��̂Ђƃl�^�ɂ��Ȃ���e�ł��̂œǂ܂�đ��͂���܂���B

�@ ���R�ώ@��w�ł́A�u�t�̐搶�̐�啪�삩��[�����b�����Ƃ��o���܂����A��炵�Ԃ�����Ă����̂ŁA���ꂼ�ꂪ�[���ւ�肠���đ��݂��Ă��邱�Ƃ��w�т܂��B�E���R�������Ɋւ��A�����̖����x���Ă��邱�ƁB�܂�����ɐ�����J�r��L�m�R�̃C���[�W�͉����L���B�ł��A���͎��R�E�ŕ����҂Ƃ����厖�Ȃ͂��炫�����A���̎p���������Ɨ�������ƃC���[�W���ς��܂��B |

|

|

| ��

|

| �����u�K��u���Ԍn�̖����Ȃ��ۗށv�ɑ��搶 |

| �ɎQ���������� |

|

�� |

|

2012�N2��26���̎����u�K��ɎQ�������F�l�ɂ́A����u�����E�˂�E�̂����v�ɖڂ�ʂ��Ă��������Ă���̎Q���������߂��܂��B��������A���̒�R���Ȃ��A���R�Ɉɑ�搶�̐��E�ɓ��邱�Ƃ��ł��A�����Ƃ��b�̓��e�����ɗ����邱�Ƃł��傤�B

�������ۗނ̎ʐ^�Ƃ��b�A�����Ď��R�ւ̐[��������������̈ɑ��搶�̐��E�ɂǂ��Ղ�Ђ����y�������Ԃ��y���݂ɂ��Ă��܂��B�͂����Ď������y�t�i�q�j�ɋ߂Â����Ƃ��o����ł��傤���c |

|

���R�ώ@��w�@�w���@������ ���R�ώ@��w�@�w���@������ |

|

|

|

|

|

|

|